水在金属表面的吸附是催化、腐蚀、电化学等诸多物理化学过程中的关键步骤。长期以来,科学界已在亲水性金属表面(如Pt、Ru、Cu等)上观察到水分子形成二维润湿结构或发生自发解离,形成混合吸附层,但是这种吸附层跟金属表面的相互作用较强。然而,在诸如Ag(111)等疏水性金属表面,水-金属相互作用较弱,水分子倾向于形成三维冰颗粒,而非稳定的二维润湿结构。能否在疏水金属衬底上获得有序的二维冰或水-羟基混合结构仍然有待理论和实验的探索。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心SF09组的冯宝杰副研究员、陈岚研究员和吴克辉研究员长期从事低维材料的制备和物性调控,近年来发现了多种新型的二维材料,比如狄拉克电子材料二维硅[PRL 122,196801 (2019);Nat. Commun. 13,7000 (2022)]、呼吸笼目晶格Nb3Cl8 [Nano Lett. 22,695 (2022)]、Coloring-Triangle晶格Cr8Se12 [Nat. Commun. 15,8940 (2024)]、二维外尔费米子PtTe1.75 [Nano Lett. 24,10237 (2024)]等。

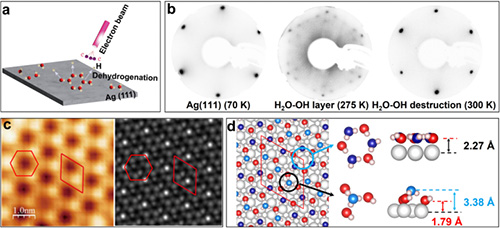

近期,冯宝杰副研究员、陈岚研究员指导博士生赵峭消,并和吉林大学王彦超教授、马琰铭教授合作,发展了低能电子辅助合成的方法,通过电子注入激发部分H2O分子发生解离生成OH,再经过退火诱导结构重组,在Ag(111)表面成功合成了稳定的单层H2O-OH,该结构展现出优异的热稳定性,可稳定存在至275K。利用角分辨光电子能谱技术,他们直接观测到了样品中H2O-OH对应的分子轨道,与第一性原理计算结果高度一致。利用X射线光电子谱,他们观测到生长过程中由于电子束注入诱导H2O解离产生的OH对应的O1s峰,确认了单层H2O-OH的化学配比和结构。理论计算显示,去掉衬底后单层H2O-OH的声子谱没有虚频,因此可以看作一种新型的二维材料。他们进一步研究了生长过程中电子注入剂量对表面结构的影响,并结合理论计算确认了单层H2O-OH与Ag(111)的相互作用较弱。

这一工作揭示了电子注入诱导水分子解离并构筑有序吸附网络的新机制,在典型疏水性金属表面实现了单层H2O-OH,为疏水性金属表面的水吸附与润湿行为提供了新的见解。相关研究成果以“Water-Hydroxyl Wetting Monolayer Predicted and Realized on a Hydrophobic Metal Surface”为题,发表在Journal of the American Chemical Society。江苏师范大学徐美玲副教授和物理所博士生赵峭消为共同第一作者。物理所冯宝杰副研究员、陈岚研究员以及吉林大学王彦超教授、马琰铭教授为共同通讯作者。该研究工作受到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中国科学院青年团队等项目的支持。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c06679

图1:Ag(111)表面H2O-OH单层的合成与表征