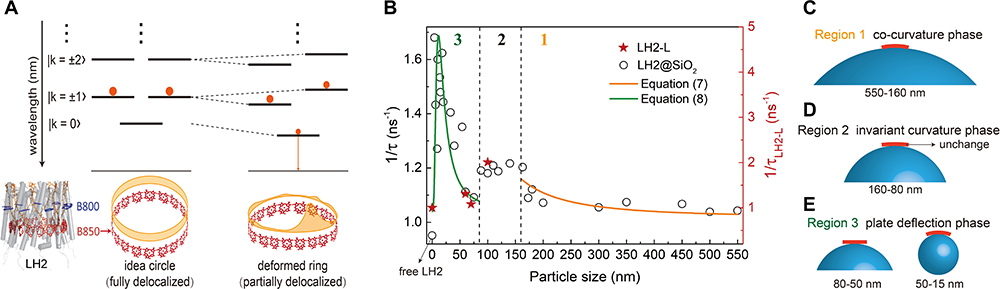

光合作用是自然界中最高效的能量转换系统之一,其中光合紫细菌的外周捕光天线蛋白(LH2)能以近100%的量子效率传递能量。作为光合原初反应的重要功能单位,在进化中,捕光天线复合体的电子态结构受到量子效应调控,LH2即是一例:理论研究表明,由18个细菌叶绿素构成的色素平面环B850(如图)形成的特殊激子态能级,能够实现高效储能和传能。LH2任何偏离环平面的结构畸变(椭圆和弯折),都会导致激子能级劈裂并伴随额外荧光辐射损耗及激发态寿命的缩短,使得传能效率降低。实验观察到在弱光环境中,光合细菌的内质膜会内陷形成众多囊泡以增加捕光面积,然而囊泡曲面可能会导致LH2畸变,降低能量传递效率。因此光合细菌必须在"增加捕光面积"和"维持高效传能"这对矛盾间取得囊泡粒径的优化平衡。实验测量表明囊泡粒径最可几分布区间为50-80nm。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心翁羽翔团队(SM6组)发现,LH2的B850电子态结构量子设计原理调控了光合膜囊泡最优尺寸,为理解量子效应在生物系统的跨尺度优化提供了全新范式。团队将LH2吸附到不同粒径的二氧化硅纳米小球上,模拟光合囊泡诱导LH2形变。研究一方面通过解析弹性板畸变的拉格朗日微分方程,获得弯曲畸变量和粒径的关系;另一方面应用激子理论计算辐射跃迁速率与畸变量的关系,对实验测定的B850寿命进行理论拟合,定量刻画了B850寿命随粒径变化的细节。

当粒径大(>160nm)时,LH2完全贴合曲面,纵向弯曲形变与小球曲率成正比;粒径减小至160-80nm范围时,形变不再随曲率增大而增大(平台区),LH2凭借结构刚性与鲁棒性,维持了曲率直径为160nm的固定形变。粒径进一步减小,在80nm左右,LH2的弹性恢复力占主导,形变突然释放。当粒径处于80-50nm(自然界光合囊泡尺寸分布范围)时,LH2基本恢复其理想的平面圆环结构,说明该尺寸范围在增加捕光面积的同时维持了高效能量传递。研究体现了光合囊泡尺寸优化的原则在于保持LH2遵循量子设计原理的理想电子态结构;揭示了10纳米尺度上光合天线的量子设计原理对更大尺度细胞器的调控作用,将“量子生物学”研究尺度从分子级别拓展至细胞器层级,为宏观量子效应研究奠定了基础(纳米级LH2量子设计原理→光合内质膜囊泡尺寸优化→光合细菌整体效能提升)。

该研究成果以“Macroscale Optimal Size of ICM Vesicles Regulated by Quantum Design Principle in LH2 Structure”为题发表于Biophysical Journal。中国科学院物理研究所博士生张颍为第一作者,姚裕贵解析了拉格朗日方程,储谦谨进行了激子计算。人民大学王鹏,张建平等提供了含LH2的脂质体囊泡。翁羽翔研究员为通讯作者。研究获得国家自然科学基金委和中国科学院的大力支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.bpj.2025.06.004

图1:(A)LH2结构示意图与B850色素环激子能级结构和激子离域示意图。橙色实心圆代表激发态布居,红色 BChla环表示B850色素环,黄色条带表示B850环的激子离域程度。(B)飞秒时间分辨瞬态吸收光谱测量的不同尺寸的LH2@SiO2(二氧化硅纳米小球上的LH2)以及LH2-L(磷脂双分子层囊泡中的LH2)的激发态衰减速率,激发态衰减速率越大LH2形变越大。根据LH2激发态衰减速率随着粒径的变化关系,可划分为三个特征区域:(C)区域1(> 160nm)的共曲率形变状态;(D)区域2(160-80 nm)的因LH2刚性形成的固定形变状态;(E)区域3(< 80nm)的弹性盘弯曲模型。