近年来,随着微电子学的不断进步,电子器件正朝着小型化、集成化的趋势发展。在纳米尺度下,表面效应和尺寸效应将变得不可忽略,这制约了传统块体铁电材料在现代工业中的应用。相较而言,二维铁电材料没有小尺寸效应限制,且有着稳定自发极化,已经成为了材料科学领域研究的重点。二维铁电半导体结合了二维半导体和铁电性的优点,在逻辑计算和非易失存储两方面均具有天然的优势。一方面,二维半导体原子层级的厚度带来了良好的静电控制能力。另一方面,二维铁电体对去极化场的抗扰性好于传统钙钛矿型铁电材料,可以真正在二维尺度上实现本征铁电性。因此有利于垂直方向集成,从而实现信息存储容量最大化。然而,二维铁电半导体材料在可控合成与铁电调控方面仍存在挑战,且目前二维铁电半导体的研究主要集中在n型材料,对p型材料的研究较少,p型铁电半导体材料的缺失限制了高性能二维p-n结、互补型铁电器件的构筑,极大地限制了二维铁电半导体在逻辑运算、存储计算等领域的应用。

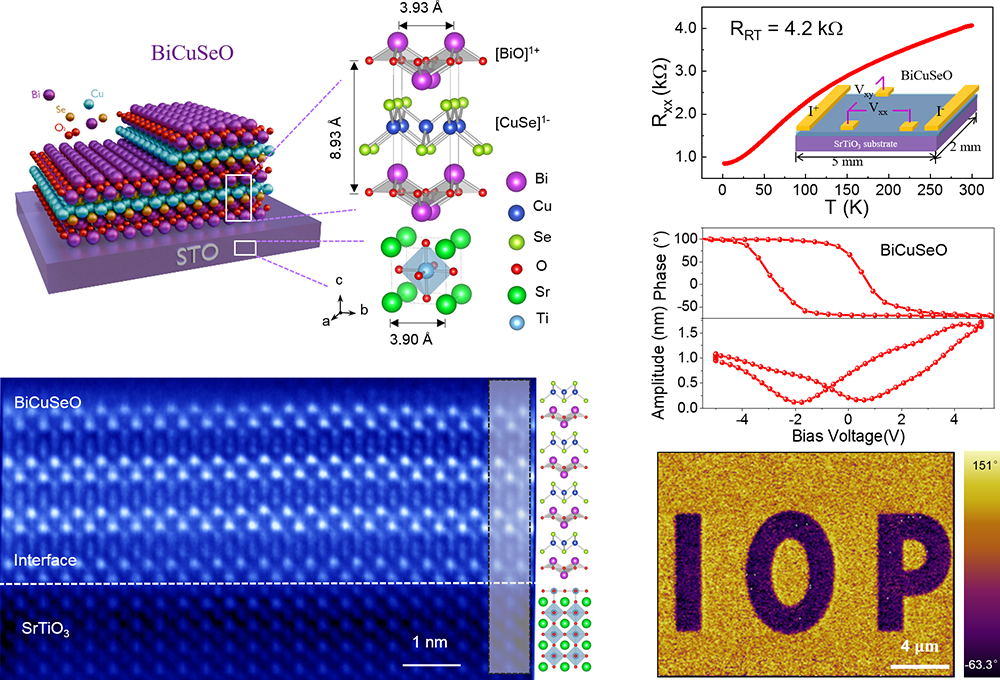

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心联合香港科技大学、河北大学,采用分子束外延技术成功制备了厚度低至≈3 nm的p型BiCuSeO二维薄膜。该薄膜展现出了强的电各向异性:面内由于Cu空位的存在,空穴导电,输运展现出金属性;面外由于层间静电力相互作用,表现出绝缘性,低电压下电阻值超过10 MΩ,因此允许薄膜面外铁电性的存在。压电力显微镜证实了该材料具有室温面外铁电性,并展现出稳定的铁电翻转能力。基于密度泛函理论的分析结果,结合截面扫描透射电镜图像中的铁电极化分布图,表明[CuSe]在电场作用下的极性位移是BiCuSeO薄膜产生铁电性的主要来源。此外,基于BiCuSeO薄膜构筑的铁电隧道结器件展现出了良好的开关行为,该电阻切换行为可能是由于铁电翻转和导电细丝形成/切断的共同作用。该研究首次实现了超薄层、可放大的p型BiCuSeO薄膜的制备,并研究了其中的室温面外铁电性,这种超薄室温铁电半导体可作为未来多功能电子器件的通用材料。

相关成果以“Room-Temperature Ferroelectricity in Ultra-Thin p-Type BiCuSeO Films”为题发表于Advanced Materials e10566 (2025),河北大学来中国科学院物理研究所联合培养的硕士生孔令圆和李伟为共同第一作者。中国科学院物理研究所张坚地研究员、梁艳副研究员、陈潘副研究员和香港科技大学Runzhang Xu博士为共同通讯作者。文章的合作者还有中国科学院物理研究所的郭建东研究员、杨芳副研究员、郭阳副研究员,以及河北大学的张威副教授。该工作得到国家自然科学基金委和科技部等项目的资助。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202510566

图.二维P型BiCuSeO薄膜的分子束外延制备和铁电性能研究