2023年,中国科学家首次在双层镍氧化物La3Ni2O7单晶中发现了超导转变起始温度Tc接近80K的高温超导特征,引起了全球科研团队的广泛关注。通过国内外多个科研团队的连续攻关,镍氧化物超导在样品质量、结构分析、零电阻判据等方面取得了丰富的进展。然而,光学浮区法生长的La3Ni2O7单晶高氧压范围很窄,容易出现杂相、氧空位及化学组分不均等问题,这使得La3Ni2O7在高压下的超导体积分数具有较强的样品依赖性且对压力环境异常敏感。同时,现有的高压下磁测量技术往往只能得到样品整体在零场下的抗磁性信号,无法获得样品内超导相的微观分布。以上原因造成了La3Ni2O7至今仍缺乏迈斯纳效应存在的直接实验证据,严重阻碍了镍基高温超导体的研究和发展。

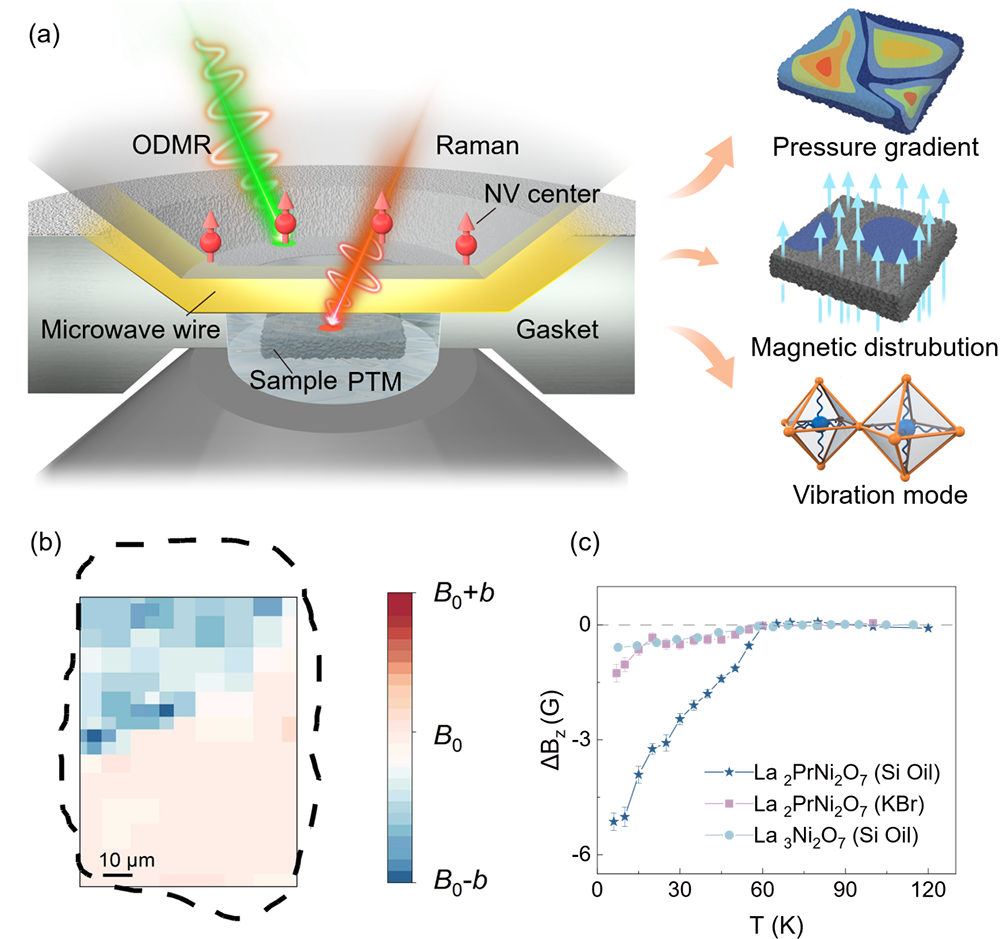

为实现高压极端条件下微小样品的高空间分辨原位灵敏测量,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心怀柔研究部的于晓辉研究员与刘刚钦研究员组成的联合团队紧密合作,将金刚石对顶砧与金刚石氮空位(nitrogen-vacancy,NV)中心量子传感技术巧妙融合,实现了高压下的NV中心自旋量子态相干操控和量子传感原理验证,实验观测到微米尺度永磁体Nd2Fe14B样品的压力诱导磁相变[Chinese Phys. Lett. 36,086201 (2019)];随后,联合团队将金刚石量子传感的工作压强提升至143GPa [Chinese Phys. Lett. 39,117601 (2022)]。

近期,研究团队利用该系统对物理所极端条件实验室程金光研究员团队制备的双层镍氧化物La2PrNi2O7和La3Ni2O7-δ多晶样品进行了高压下的磁测量,首次在零场冷-场热和场冷过程中观测到了清晰的局部抗磁和磁通增强现象,直接证实了高压下双层镍氧化物的迈斯纳效应,并发现Pr掺杂样品的迈斯纳效应显著增强。同时,借助金刚石NV中心量子传感高空间分辨率和多物理量敏感特性,研究团队完善了高压腔内不同样品位置磁场和压强的同时测量和解耦方法,实现了高压极端条件下的微弱磁信号提取,直接给出了La3Ni2O7高压下超导区域分布不均匀的实验证据。在此基础上,研究团队将该技术与高压拉曼光谱技术结合进行了协同测量,获得了镍氧化物在高压下的超导区域和非超导区域的结构信息,为镍氧化物的高压超导理论提供了重要的实验依据。

相关成果在2024年10月公布,并在近期以“Imaging the Meissner effect in pressurized bilayer nickelate with intergrated multi-parameter quantum sensor”为题发表在National Science Review (https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf268),中国科学院物理所博士生文俊彦、徐跃、王罡(已毕业)为论文共同一作,刘刚钦、程金光、于晓辉研究员为该论文的共同通讯作者。此外,曲阜师范大学刘晓兵教授,合肥工业大学范经纬副研究员,中国科学院物理所刘淼研究员、潘新宇研究员、金峰副研究员、陈刘城副主任工程师和马肖莉副主任工程师也参与了该工作。该工作受到科技部重点研发计划项目、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、科技创新2030项目、中国科学院先导B等项目基金和综合极端条件实验装置(SECUF)的支持。

图 (a) 实验装置示意图. (b) 高压下镍氧化物样品的抗磁区域分布. (c) La2PrNi2O7和La3Ni2O7在不同传压介质下的抗磁信号对比.