全固态金属锂电池因高安全性和能量密度双重优势潜力,被视为下一代储能器件突破的重要方向,解决固-固界面动态接触问题是推进工程化应用的全球共性挑战。全固态金属锂电池“制造”和“运行”分别要经历“高”和“低”两种压力,在高压力下金属锂发生蠕变易引发电池短路,而低压力下固-固界面又会接触不良,金属锂负极本身的体积效应严重,循环中界面劣化问题严重。

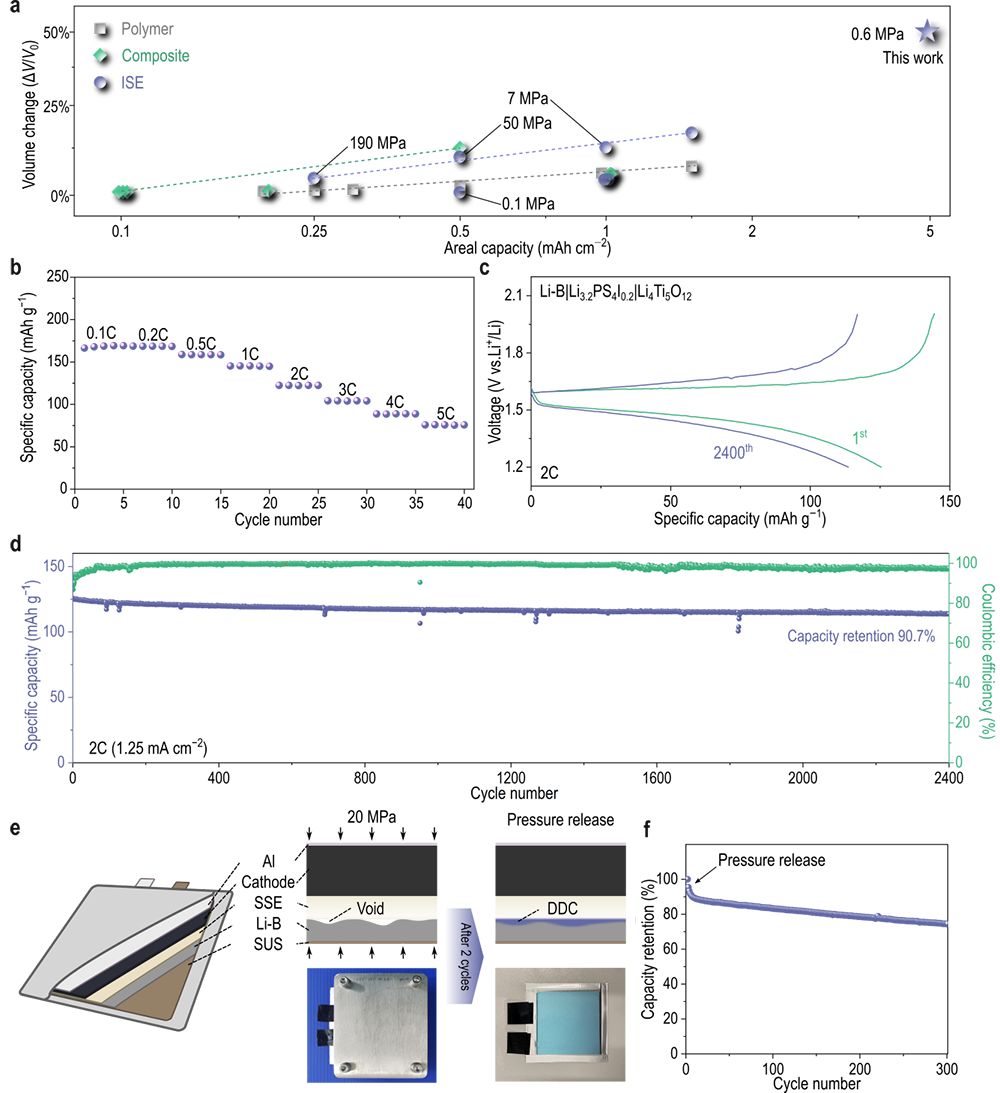

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源(E01组)黄学杰研究员指导博士生张新新开发拓扑强化负极(TFA)实现宽压力耐受低体积效应金属锂负极。TFA由三维纤维状Li₅B₄骨架(模量10-50 GPa)和60%金属锂组成,Li₅B₄骨架形成快速锂扩散路径,将表面锂“沉积/剥离”过程变成沿亲锂骨架的锂扩散输运行为。因此,TFA体积变化率仅为金属锂负极的40%,耐受压力范围拓宽至0-50 MPa。TFA对称电池临界电流密度提升至5.8 mA cm-2(约纯金属锂的3.6倍)。相关成果以“Topology Fortified Anodes Powered High-Energy All-Solid-State Lithium Batteries”为题发表于[Advanced Materials,37,2506298 (2025)] 。物理所博士生张新新和副主任工程师俞海龙共同第一作者,黄学杰研究员为通讯作者,华中科技大学张恒教授为共同通讯作者。

除此以外,固体电解质/负极间的固-固界面间隙会引发锂枝晶生长,危害电池循环与安全。黄学杰研究员指导博士后岑官骏,改变压力维系固-固接触方案,提出"动态自适应界面(DAI)"。在硫化物电解质(Li₃.₂PS₄I₀.₂)中预置可迁移碘离子,在电场下原位形成微米级LiI层,界面层起始终动态维系界面紧密接触并兼具离子传输能力。联合TFA与DAI两项技术,首次实现零外压全固态金属锂软包电池稳定循环。以“Adaptive interphase enabled pressure-free all-solid-state lithium metal batteries”为题发表于[Nature Sustainability(doi.org/10.1038/s41893-025-01649-y)]并被选为Editor's Suggestion(编辑推荐),物理所博士后岑官骏和副主任工程师俞海龙共同第一作者,肖睿娟研究员完成计算工作,黄学杰研究员为通讯作者。美国马里兰大学王春生教授对研究工作给予高度评价,指出“DAI是解决固-固界面接触难题的实用化方案”。该工作是全固态金属锂电池迈向实用化的关键一步,也为设计下一代钠、钾等固态电池提供了变革性思路。

以上研究工作主要实验在北京清洁能源材料测试诊断与研发平台开展,中国科学院宁波材料技术与工程研究所姚霞银研究员和华中科技大学张恒教授为共同通讯作者,工作获国家自然科学基金、中国科学院青促会等项目资助。文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202506298

图 拓扑强化负极(TFA)联合动态自适应界面(DAI)实现全固态金属锂电池零压力工作