结晶过程不仅是物理、化学、材料、生物等学科共同关注的重要科学问题,更与材料合成、能源转化与存储、量子信息与传感、生命起源与演化等诸多前沿交叉领域密切相关。然而,由于微观过程实验探测手段的限制,目前对结晶动力学路径的实时解析还十分困难,对其微观机制的理解仍不够深入,结晶研究在很大程度上仍处于“黑箱”状态。因此,发展具备原子尺度空间分辨和实时成像能力的原位显微技术,直接揭示结晶相变的微观动力学图像,对于理解晶体结构与形成机理、实现结晶过程的调控具有重要意义。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心表面物理实验室白雪冬课题组二十余年来持续致力于原位电镜技术发展,在透射电镜内构筑器件单元与微纳测量系统,实现了在多种外场条件(光、电、力、超快激光、低温等)下对新物态与新物性的原位调控与测量 [Nature Commun. 11,1840 (2020);PNAS 117,18954 (2020);Rev. Sci. Instrum. 92,013704 (2021);PRL 129,107601 (2022)Acta Mater. 273,119986 (2024)]。近年来,该组王立芬副研究员进一步发展了原位电镜技术,实现了纳米限域生长和物性的原子尺度测量表征,在表界面生长动力学与物性机理研究中取得系列进展 [Angew. Chem. Int. Ed. 59,17534 (2020);PRL 124,056002 (2020);PRL 126,136001 (2021)Nature Commun. 15,9476 (2024)]。

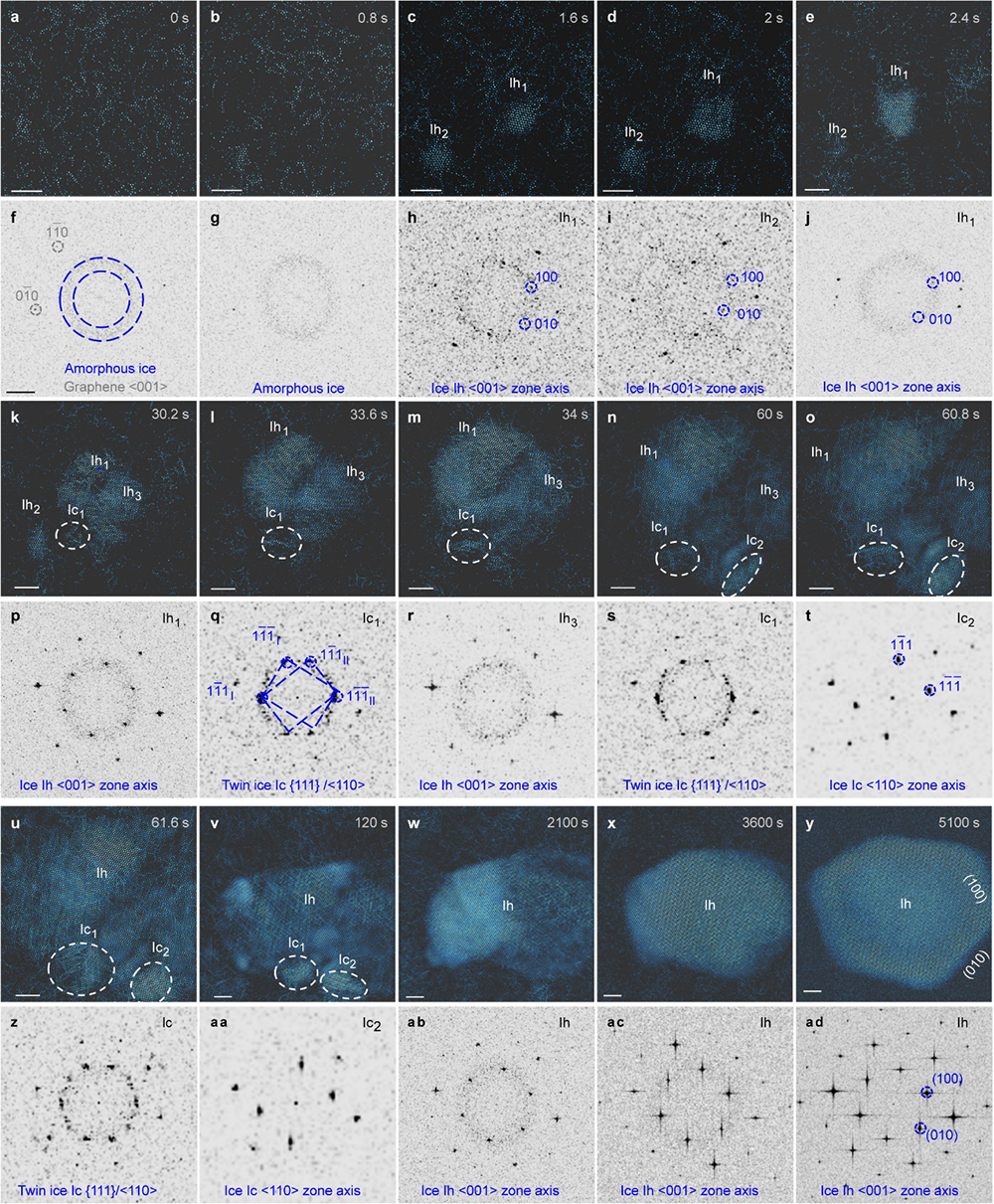

最近,该团队在发现立方冰工作的基础上[Nature 617,86 (2023)],在冰异质成核结晶机制研究中又取得重要进展。他们利用自主发展的原子分辨原位冷冻电镜技术,通过实时观测和统计,揭示了低压水蒸气在低温石墨烯界面的成核结晶动力学路径。研究发现,在低温(100 K)与低压(10⁻⁵Pa)环境下,亚稳态立方冰与热力学稳定态六方冰可各自独立直接成核,随后在表面能主导下经历晶核聚集、取向一致和熟化,最终形成以低指数面裸露为特征的多晶型成熟晶粒。该工作首次证明了在远离平衡态的极端条件下,冰能够通过非经典的直接成核路径实现结晶,其过程主要受长程周期性构型焓变驱动的量子相变动力学主导,而经典粒子动能的作用相对次要。这一结果为冰结晶动力学调控提供了微观机制,也为凝聚态物质的结晶相变研究提供了新的参考依据。

相关成果以“Molecularly resolved mapping of heterogeneous ice nucleation and crystallization pathways using in-situ cryo-TEM”为题发表于 Nature Communications [16,7349 (2025)]。该工作由物理所博士生王梓冰、博士后黄旭丹、北京大学博士生袁梓峰和本科生程谋阳为共同第一作者,物理所白雪冬研究员、王恩哥院士、王立芬副研究员及北京大学徐莉梅教授为共同通讯作者。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院青促会基金的支持。

图:冰异质成核结晶动力学过程。