除了高容量稳定的正负极材料,锂离子电池(LIB)的成功应用主要归功于在电极-电解液界面处形成良好的钝化膜(也被称为固体电解质界面SEI膜),阻止了界面副反应。SEI膜具有复杂的结构和成分,通常包含多种理化性质显著差异的有机与无机、结晶与非晶物种。在实际电池运行过程中,SEI膜的结构和成分会动态演变,控制着电池内部反应动力学和健康状态。因此,深入揭示SEI膜的形成、生长与演化机制,对从根本上提升电池性能具有重大科学意义与应用价值。

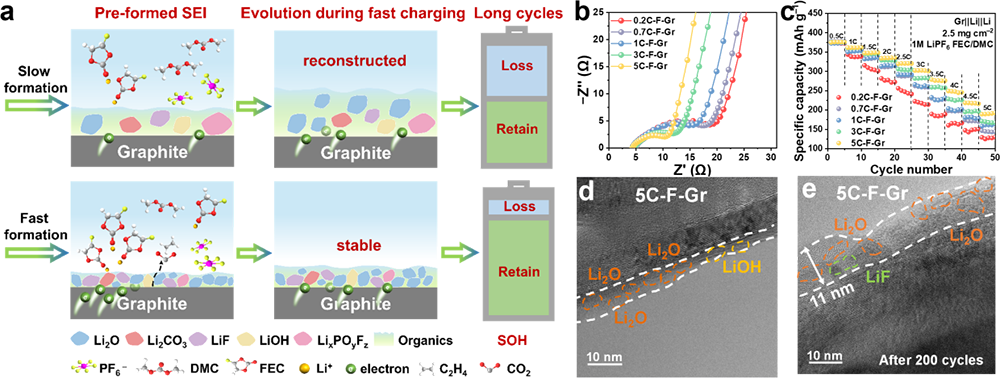

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的王雪锋特聘研究员团队一直聚焦电极-电解液界面动态演变过程,结合冷冻电镜技术和其他先进表征方法,揭示界面相在不同工况下的形成机制和演变过程。在2023年,发现了降低温度导致电解液不彻底分解,在金属锂负极表面形成阻碍锂离子传输的富有机亚稳态SEI膜,从而提出通过“低LUMO能级+极性基团”电解液设计策略形成富无机SEI膜来提高电池的低温容量(Nat. Commun. 2023,14,4474)。 在此研究基础上,他们继续深入研究负极界面在不同电流密度下的形成与演变规律,揭示了电流密度会改变电解液中溶剂与锂盐的分解路径(即SEI膜形成路径):在小电流时,电解液优先发生单电子还原反应,形成富含有机物的SEI界面相;在大电流密度时(快速化成),电解液优先发生双电子还原,形成富含无机物的SEI界面相。进一步研究发现,无机物的形核与生长过程符合经典形核理论,且随着电流密度升高,生成的无机物数量显著增多、粒径明显减小。同时,这些细小的无机颗粒在SEI膜内紧密堆叠且分布均匀,一方面可为Li+提供丰富的晶界传输通道,有效降低Li+迁移势垒、提升其在界面的传输速率,提高电池的倍率性能,另一方面致密结构可抑制电解液的持续分解,从而保障后续快速充电过程中SEI膜的动态稳定性。这种界面层增强了界面离子传输,改善了石墨负极的快充性能。该研究成果突破了常规认识,为高性能二次电池的界面设计和性能提升提供了全新思路与实验依据。

相关成果以“Rapidly-Formed Interphase Facilitating Fast-Charging Lithium-Ion Batteries”为题发表在国际顶级期刊ACS Energy Letters上。上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委和北京市自然科学基金的资助。文章链接:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c02398

图 (a) 电流密度衍生界面演变规律示意图;(b)界面离子传输阻抗;(c)不同化成制度下电极倍率性能;(d)快速化成界面结构;(e)快速化成界面演变结构。