过渡金属(TM)氧化物正极因能量密度高、倍率性能优异、成本低等特点,被广泛应用于锂离子电池。然而,在循环过程中,过渡金属离子会从正极溶解进入电解液,随后通过电迁移到达负极附近并最终沉积在负极颗粒表面的界面膜(SEI膜)上,这一过程被称为串扰效应。已有研究表明,过渡金属离子可能破坏并重构负极SEI膜,引发负极界面持续增长,进而导致电池容量衰减,但其潜在机制仍存在争议。因此,明确过渡金属离子在电解液中的存在方式,在负极侧的沉积形式、在SEI膜中的组成,以及过渡金属离子如何诱导SEI膜增长,对于理解串扰效应对SEI膜性质及锂离子电池性能的影响至关重要。

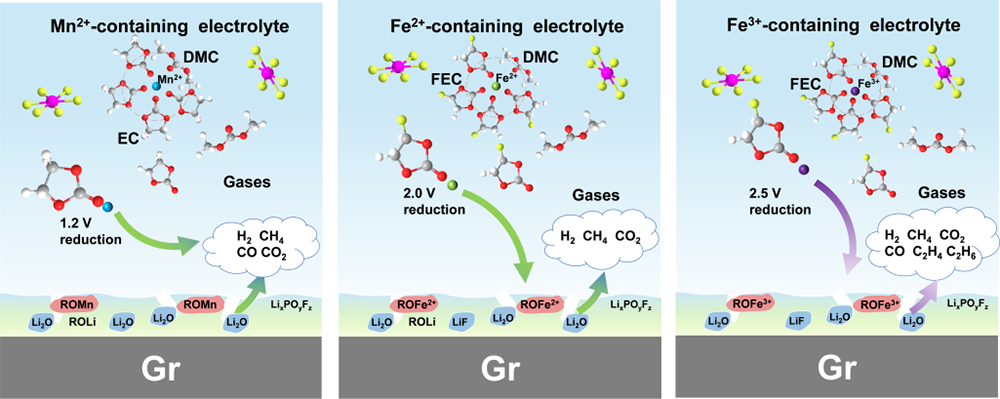

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心王雪锋特聘研究员采用冷冻电镜技术,研究了过渡金属离子Fe(来自LiFePO4正极)和Mn(来自含Mn氧化物正极)的串扰效应,发现了一些共性问题。首先,过渡金属离子(例如Fe3+、Fe2+和Mn2+)进入电解液中优先与电解液中的溶剂配位形成类似“溶剂-TM”,不仅提高了电解液还原电位(更容易被还原),还会催化电解液发生双电子还原反应,使过渡金属离子以有机络合物(如有机Fe、有机Mn)的形式沉积在SEI膜中。其次,过渡金属离子对电解液分解具有催化作用,不仅导致发生更多的副反应和额外气体(如CO、C2H4、CO2等)释放,而且会破坏SEI膜的完整性,导致电解液不断渗透至负极表面被分解。因此,在循环过程中,持续的界面副反应消耗活性Li离子,导致SEI膜呈现出"自下而上"的生长,不断增厚引起电池极化增加。此外,研究还证实,过渡金属离子的价态越高,对电解液的催化作用越显著,产气越多,SEI膜增长速度越快,电池性能衰减也越快。

基于对过渡金属离子在电池退化中作用机制的理解,团队提出两条降低其有害影响的策略:(1)采用与过渡金属离子结合能较低的溶剂作为电解液成分;(2)在电池化成阶段构建具有更优电子绝缘性的致密SEI膜,以抑制溶剂化过渡金属离子向负极扩散,并阻断其对电解液的催化还原反应。本研究更新了对过渡金属串扰对SEI性质和锂离子电池性能的理解,为提高电池循环寿命提供了潜在策略。

相关成果以“Worse interference of Fe3+ than Fe2+ on degrading the interphase and performance of LiFePO4||graphite battery”和“Interplay between the dissolved Mn2+ and solid electrolyte interphases of graphite anode”为题分别发表在国际期刊Advanced Materials和Advanced Energy Materials上。上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、北京市自然科学基金和中国科学院的资助。

文章链接:

https://doi.org/10.1002/adma.202513736

https://doi.org/10.1002/aenm.202503489

图1 过渡金属离子串扰效应作用机制。