热电材料能够实现热能与电能的直接相互转换,在固态制冷和大规模余热发电等领域具有广阔应用前景。在近室温热电制冷方面,碲化铋是最重要的商业材料体系,但是随着环境温度逐步降低,其性能迅速衰减,因此热电制冷技术在深低温面临困境。Bi-Sb合金是迄今最好的深低温热电材料,当其中Sb占比在12%和15%之间时,材料显示最佳热电性能。然而由于Bi-Sb二元相图中存在较大的固液两相区域,在熔体冷却和结晶过程中通常会发生相分离,造成材料组分严重偏析。传统单晶生长采用复杂的提拉工艺,均匀性较差并效率低下,同时单晶Bi-Sb层状结构极易解理,难以制作热电器件。而多晶制备中所使用的熔炼、粉碎和热压不能有效避免成分偏析,获得的材料晶粒尺寸过细且有界面氧化,导致材料热电性能不佳,失去应用价值。

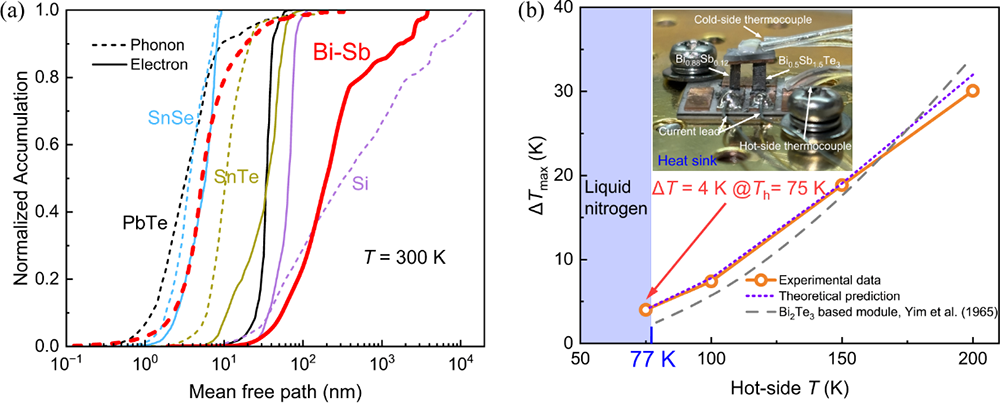

为了应对这一挑战,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心怀柔研究部HM-02赵怀周研究员团队与华中科技大学刘德欢教授合作,通过基于虚晶近似(VCA)的第一性原理计算揭示了Bi-Sb材料中最重要的本征电声耦合特性,即电子平均自由程(λele)高于声子平均自由程(λph)两个数量级,发现当材料晶粒尺寸大于10μm时即可实现本征电声解耦,为材料的微观结构设计和热电输运性能调控指明了方向。进一步,团队利用超快速淬火技术结合退火工艺制备了一系列元素分布高度均匀化的Bi-Sb粗晶样品,这对其形成能隙约为20meV的电子结构具有关键作用,不仅实现了Seebeck值的最大化,同时电子迁移率在100K时高达1.4×105 cm2/V·s。而在Bi-Sb粗晶合金中均匀的质量波动对声子输运发生了显著的散射效果,降低了晶格热导率,最终实现了Bi-Sb多晶零磁场热电优值zT~0.5@125K,材料压缩强度达到200MPa。通过构筑原型器件,本工作首次实现了Bi-Sb基热电器件制冷性能从室温到液氮温区的跨越,并在75K时达到4K制冷温差,显示出该材料在深低温区固态制冷方面的应用潜力。该结果不仅加深了人们对BiSb体系电声输运物理机制的认识,同时也对进一步提升材料热电性能,推进热电制冷技术在深低温温域关键应用具有指导意义。

相关研究成果以“Bulk Bi-Sb polycrystals underpinned by high electron/phonon mean free path ratio enabling thermoelectric cooling under 77K”为题发表在Nature Communications 16, 3534 (2025)。物理所博士生吴晓炜为该论文的第一作者,赵怀周研究员和刘德欢教授为通讯作者。研究工作得到了物理所怀柔研究部鲁振特聘研究员、李俊副研究员、朱航天副研究员,北京大学杨荣贵教授,华中科技大学钱鑫教授,以及河北大学王淑芳教授等人的支持。该研究获得了科技部重点研发计划、北京市科委和中国科学院等科研项目的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58491-1

图. (a) Bi-Sb合金电/声平均自由程分布; (b) Bi-Sb基热电制冷器件制冷温差。