量子干涉是量子态叠加原理和粒子波动性的直接体现。当系统处于两种量子态的相干叠加时,相位演化会导致相长或相消干涉。Landau-Zener-Stückelberg-Majorana(LZSM)干涉是一个典型范例:当量子二能级系统被周期性驱动穿越能级反交叉点时,会发生多次非绝热跃迁,从而形成相位可控的量子干涉。这一机制被认为是实现快速可靠量子相干操纵的有效途径。然而,如何在具备原子级可控性的自旋体系中实现对LZSM干涉的有效控制,并进一步探索强驱动下多体自旋量子态的非平衡动力学,仍是当前量子信息领域亟待突破的关键科学问题。

近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心Q03组杨锴特聘研究员团队,利用自主设计和搭建的电子自旋共振扫描隧道显微镜(ESR-STM),建立了原子尺度自旋量子干涉的全电控调控新方法,实现了相互作用自旋体系中LZSM干涉的原子级探测与调控。该工作为实现快速、稳健的量子态操控奠定了重要实验基础,也为探索强驱动条件下的自旋多体量子态动力学提供了新途径。

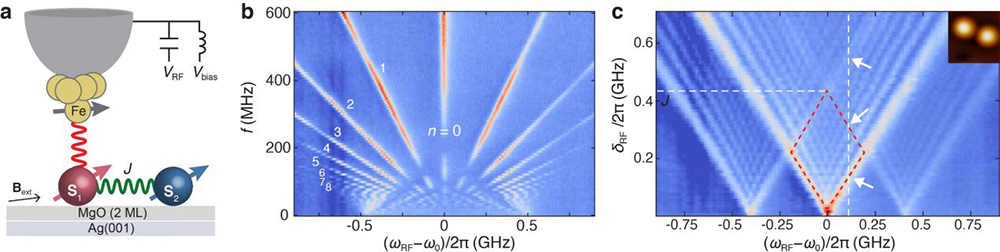

杨锴特聘研究员团队长期致力于基于固体表面自旋的量子模拟与量子计算研究。过去几年,团队利用ESR-STM技术先后实现了表面自旋的量子相干控制 [Science 366,509 (2019)],构筑了自旋共振价键态 [Nat. Commun. 12,993 (2021)],并开展了人工拓扑量子磁体的量子模拟 [Nat. Nanotechnol. 19,1782(2024],为本次突破奠定了坚实基础。在最新研究中,团队在单自旋及原子级组装的自旋二聚体中,通过设计含时自旋哈密顿量,快速调控能级结构以产生非绝热跃迁,成功实现并调控了LZSM量子干涉(图1)。通过强电场调制、射频电压调制、自旋极化电流控制及原子级精确调控自旋耦合,实现了LZSM干涉图样的调控,揭示了多光子过程与表面自旋的复杂相互作用,并发现了隧穿电子的自旋转移力矩与能级调制之间的竞争机制。

相关成果以“Electrically tunable quantum interference of atomic spins on surfaces”为题发表在国际学术期刊Nature Communications上。物理所王浩博士生、陈靖博士生、范朋副研究员为本研究的共同第一作者,物理所杨锴特聘研究员和葡萄牙伊比利亚国际纳米技术实验室Joaquín Fernández-Rossier教授为共同通讯作者。文章合作者还有物理所高鸿钧研究员、范桁研究员。该工作得到国家自然科学基金、北京市自然科学基金、科技部和中国科学院的支持。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64022-9

图1. 固体表面单自旋和耦合自旋系统的LZSM量子干涉