集群(Flocking)现象是一类特殊的集体运动:大量自驱动个体在缺乏中央控制的前提下,仅通过局部相互作用自发形成宏观极化运动序。这一现象广泛存在于自然界与人工系统中,如鸟群翱翔、鱼群巡游、蝗虫迁徙、细菌菌落扩展、细胞集体迁移,乃至人群疏散与无人机协同等。先前的研究通常忽略惯性效应,其动力学是过阻尼的。然而,在宏观尺度上,无论是空中的昆虫、地上的动物,还是未来大规模部署的机器人集群,惯性都在其运动中扮演着至关重要的角色。

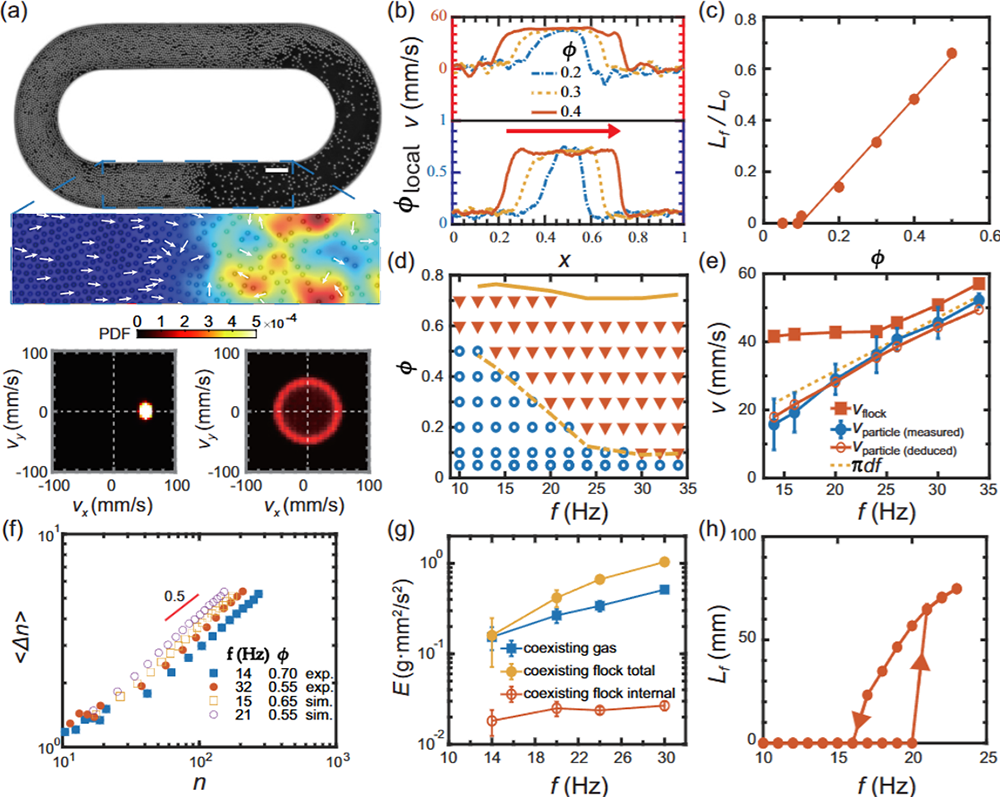

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心博士生罗南和彭毅研究员在实验上构建一个由成千上万个毫米级的铁磁小球组成,且被限制在一个水平放置的环形跑道的惯性活性物质实验系统。该系统中,当跑道中滚珠的面积分数超过临界密度后,系统中自发成核产生一个高密度、高极化的“集群”,该集群作为一个整体在稀疏的气相中定向传播(图1a)。这一新现象被称为 “集群相分离”,是Toner-Tu理论预测的三种集群斑图之一。它具有以下关键特征:(1)均匀体相与尖锐界面:集群内部和气相内部的密度、速度各自均匀,并在交界处发生突变形成清晰界面(图1b)。(2)杠杆定律:增加总密度只会线性地增加集群长度,符合经典一级相变的杠杆定律(图1c)。(3)一级相变证据:改变磁场频率观测到了明显的滞后回线(图1h)。(4)相图:实验明确了各相的存在区域(图1d)。(5)正常粒子数涨落:粒子数涨落是正常的,即标准差与均值平方根成正比(图1f)。集群相分离展现出诸多平衡系统中不可能存在的特性:(1)类激波传播与粒子交换:集群的传播速度大于集群内个体的平均速度,满足Rankine-Hugoniot跳跃条件。粒子在集群前端被“捕获”,在尾部被“释放”(图1e)。(2)有效温度失衡:集群相中粒子运动速度更快,但其有效温度反而比无序的气相低一个数量级(图1g)。

博士后黎龙飞和杨明成研究员建立了粒子模型,通过“关闭”相互作用发现:磁偶极-偶极相互作用对集群相分离的形成并非必需;然而,如果关闭碰撞中的非弹性耗散,集群相分离则完全无法形成。这表明,非弹性碰撞是导致速度对齐和集群形成的关键。两个粒子碰撞的实验揭示了一个正反馈回路:局部密度升高 → 碰撞更频繁 → 速度对齐更有效 → 形成更快的定向运动 → 该快速集群能更有效地从前方气相中“扫入”粒子 → 局部密度进一步升高。这与“运动诱导相分离”的“越密越慢”的反馈机制截然不同。

该工作以“Flocking Phase Separation in Inertial Active Matter”为题发表于Physical Review Letters(135,178301 (2025)),并被选为封面文章。中国科学院物理研究所软物质物理实验室博士生罗南和博士后黎龙飞为共同第一作者,彭毅研究员和杨明成研究员为本文的共同通讯作者。此工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院的支持。文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/hb7b-wp95

图. 集群相分离现象。a. 顶部:实验系统俯视图,比例尺:5 毫米。中部:跑道直段内的放大图,颜色代表等效温度,箭头指示局部速度。底部:集群内速度(v)的概率分布(左)和气相中的概率分布(右);b.粒子速度和面积分数的空间分布;c. 约化集群相长度()随的变化关系,符合杠杆定律;d. 集群相分离关于密度和频率的相图。空心圆表示各向同性状态,实心三角形表示集群相分离;e. 集群传播速度(方形)和群体内粒子速度(圆形)。空心圆表示根据 Rankine-Hugoniot 跃变条件推断的速度;f. 集群相内部粒子数涨落;g. 集群相与共存气相中每个粒子的能量。空心符号表示密集集群相内每个粒子的内部动能,对应于等效温度;h. 测量到的集群相长度的滞回线。